9 T3 J& M, L6 F+ m# E, n8 L. Z

9 T3 J& M, L6 F+ m# E, n8 L. Z & \0 j! r2 W5 M, o

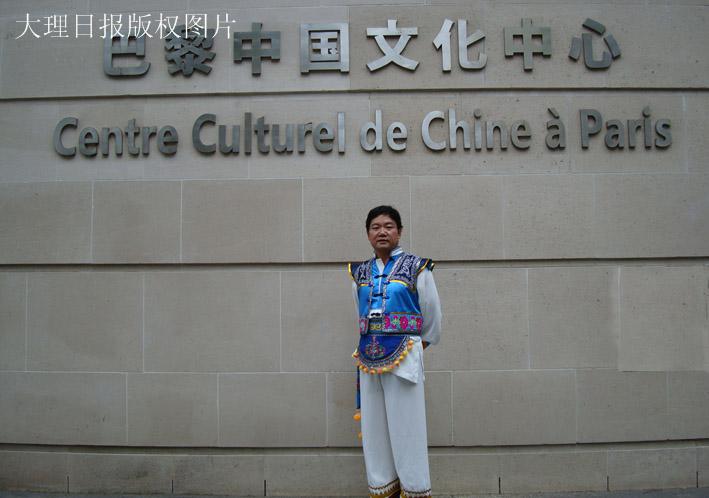

张亮山曾多次受邀到国外表演。[图片资料由张亮山本人提供]

# P% k* z. o8 [. ]% a4 d30多年前,大理、洱源的白族村落里经常能见到身背唢呐和三弦的民间艺人,他们走村串寨,用一身技艺和乡野间纯朴的音乐替人们表达心底的各种情感。/ l: b$ l0 {9 D# B

30多年前, 10多岁的张亮山跟在父亲和老艺人身后,凭着娴熟的“吹拉弹”技艺,成为闻名十里八乡的“小艺人”。

1 G5 C- C7 |: M: P( C如今,那个走村串寨的“小艺人”已经成长为白族民间艺术殿堂上的重要人物,并获得首批“白州文化名家”的称号。1 D |1 H) d2 b; D7 _% |

“团里所有的长辈都是我的老师”

1 @* E2 g/ S* o C5 N9 w张亮山,大理州民族文化工作团国家一级演奏员,被业界封为白族“唢呐王”,三弦更是弹得令人深深陶醉,同时也是白剧唱腔创作的顶梁柱。- p. x: X, O& V! G8 d% `6 y

“我没有进过专业院校,音乐理论功底不好。”第一次见张亮山,他就这样诚实谦虚地开场白。出生于洱源县右所温水村的张亮山初中毕业后考进洱源县文工团做了一名器乐演奏员,为了使自己跟上专业节奏,他开始孜孜不倦地自学音乐理论知识。张亮山说:“我没有专门拜过师,团里所有的长辈都是我的老师。他们练习和表演的时候,我就在一旁边看边学。后来演出机会多了,我就向州级、省级单位的演员学。”因为“无门无派”,张亮山的演奏博取了众家之长,加上自小积累下的乡间纯朴自然的民间音乐功底,他的作品不仅富有白族民间浓郁特色,还融会了不同风格的元素,每一个音符带动的情感直直打在听众的心坎上。3 y& u! o9 p( X, ~. I

1990年云南第三届青年演奏比赛中,张亮山以0.002分的微弱差距获得器乐组的第二名。此后,张亮山先后应邀到日本、德国、荷兰、比利时、泰国、法国进行交流访问演出,获得外国观众的一致好评。

3 ~8 `7 T/ {. p8 H0 X: t4 S“他创作的唱腔,演员唱起来很舒服”

) t i" \: U; O3 B$ `, r) M1993年,张亮山调入当时的大理州白剧团,翻开了艺术人生新的一页。

k( b! t: E5 |, J# L& S [后来团里的白剧唱腔创作缺人,张亮山被指派参与唱腔创作。他说:“我没有进过专业院校系统学习,搞作曲是属于‘林中落马,逼上梁山’。”然而,张亮山凭着当初钻研好学的劲头和醇厚的白族民间艺术积累,很快独挑大梁。2009年现代白剧《洱海花》,张亮山的唱腔创作在云南省第十一届新剧(节)目展演中获得音乐创作类二等奖。多年来,获奖白剧《白族人家》《白洁圣妃》《白曲声声》等,背后无不凝聚着张亮山的辛劳和对白剧的深深情感。

" O- F0 R1 }) D' X“啊鸡叫头遍就起身,天上星星眨眼睛……”新编大型传奇历史白剧《榆城圣母》里的表妹赵桂芝扮演者罗金玲唱起了《插秧》唱段,用最具说服力的“语言”向记者证明:“张亮山创作的唱腔唱起来很顺很舒服”。罗金玲是大理州民族文化工作团的戏曲演员,她告诉记者,张亮山为人低调,肯虚心听取演员的意见,根据演员自身的条件及时调整唱腔。所以,张亮山创作出的唱腔让演员感到很舒服,不会出现很压抑或者声嘶力竭的感觉。

3 M: y5 z1 g. G; y( P4 G“他是我们的知识库”

, m5 `6 D" {3 `% G虽然已经是白剧唱腔创作举足轻重的人,但张亮山仍没有停下继续向前的脚步。沉迷于白族民间音乐的他在休闲时只要遇到有人唱大本曲或民间小调,就会不由地停下来专注倾听。多年来,他奔走于大理、洱源、剑川、云龙等地的白族聚居地,广泛收集第一手素材。同时,还从京剧、越剧、豫剧等大剧种戏曲中汲取营养。

- m) W9 X/ U1 I经过大量地调查研究,张亮山把大理白族民歌风格按地域分为三个部分:大理市、洱源南部为一部分;剑川、洱源北部为一部分;云龙、洱源西山是一部分。对于三个部分的民歌风格和曲调,张亮山了如指掌,并游刃有余地应用在唱腔创作上,使唱腔更为饱满和应境。

% O; W) N9 Z6 n8 q& ^4 a“张亮山是我的同事,更是我的老师,是我们的知识库。从他身上,我学到了很多东西。他被选为‘白州文化名家’是当之无愧的!”与张亮山共事20多的同事李亚龙,一句话便总结了张亮山在同事心里和在业界的形象。8 O: E& W; F; s6 j) g

大理日报(记者 杨 磊) |